La hidráulica como heroína silenciosa del 28-A

A estas alturas de la película, seguramente estamos ya cansados de escuchar todo tipo de ideas, algunas bastante pintorescas, sobre las causas del apagón eléctrico del 28 de abril. Lo que parece menos atractivo, o con menos tirón mediático, es hablar de las soluciones técnicas que hicieron posible volver a iluminar una península con más de 50 millones de personas. Precisamente ese es el propósito de los siguientes párrafos.

Aunque ya disponemos de un esquema oficial sobre las causas de este blackout en nuestro sistema eléctrico, hay una palabra que resuena en todo este conglomerado de despropósitos: frecuencia. En el contexto eléctrico, la frecuencia representa la velocidad con la que la corriente alterna cambia de polaridad (de positivo a negativo y viceversa), y debe mantenerse siempre constante, en el caso peninsular 50 Hz, ya que toda la infraestructura de red está diseñada para operar bajo esas condiciones inflexibles.

Esta frecuencia, sin embargo, ha sido objeto de debate en los medios, en ocasiones para cuestionar el uso de energías renovables y en otras para ensalzar el uso indiscriminado de combustibles fósiles. Pero hay una fuente renovable menos mediática, silenciosa pero esencial, que juega un papel clave en el control de la frecuencia: la hidráulica.

Al igual que ocurre con otras tecnologías como las centrales nucleares o las turbinas de gas, la energía hidráulica genera electricidad mediante la rotación sincronizada de elementos mecánicos, lo que le permite contribuir de forma directa a mantener la frecuencia en los 50 Hz requeridos. Por el contrario, tecnologías como la solar fotovoltaica o la eólica (aunque imprescindibles en la transición energética) no tienen esa capacidad de regulación directa y, además, pueden ser muy sensibles ante desviaciones de frecuencia por su electrónica asociada. Una pescadilla que se muerde la cola.

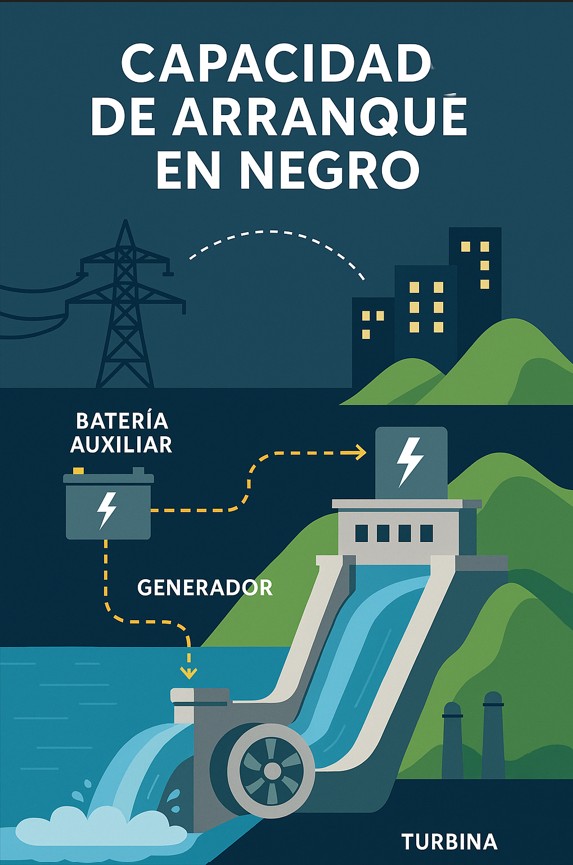

Pero lo que realmente hizo protagonista a la hidráulica tras el apagón fue su capacidad de black start o arranque en negro: es decir, poner en marcha una instalación eléctrica sin depender de la red. Solo unas pocas centrales en el sistema tienen esta capacidad, y en España la mayoría son centrales hidroeléctricas con embalse. Gracias a su diseño, pueden arrancar sus turbinas usando únicamente baterías auxiliares o generadores diésel, aprovechando directamente la presión del agua embalsada.

Eso fue exactamente lo que ocurrió tras el “cero eléctrico” del 28-A. Centrales como Aldeadávila, Ricobayo o Riba-roja d’Ebre comenzaron a funcionar de forma autónoma, inyectando los primeros kilovatios a una red completamente vacía. Red Eléctrica de España (REE) gestionó estas instalaciones para formar pequeñas “islas eléctricas” locales, donde se estabilizó tanto la frecuencia como la tensión, y sobre las que posteriormente se reconstruyó todo el sistema interconectado.

En este escenario, uno de los mayores retos no era solo volver a generar electricidad, sino garantizar la calidad del suministro. Y eso, fundamentalmente, significa mantener frecuencia y tensión dentro de unos márgenes muy concretos. Para lograrlo, los sistemas eléctricos de potencia cuentan con mecanismos de balance tales como la regulación primaria, secundaria y terciaria, entre otros, que reaccionan en distintas escalas temporales ante desequilibrios entre generación y demanda.

El primer paso fue activar la regulación primaria, que reacciona de forma inmediata a las desviaciones de frecuencia. En este caso, las centrales hidráulicas operando en isla fueron capaces de mantener de forma autónoma la frecuencia en sus subredes locales. Una vez estabilizadas, entró en juego la regulación secundaria (AGC) desde el centro de control de REE, afinando aún más la frecuencia hasta devolverla al valor nominal de 50 Hz, y apoyando a la primaria. Esta fase fue posible gracias a la comunicación remota y la alta capacidad de respuesta de las turbinas hidráulicas.

Conforme más zonas iban recuperando tensión, las plantas hidráulicas incrementaban su potencia o cedían carga a otras tecnologías, como los ciclos combinados de gas, lo que permitió liberar reservas a través de la regulación terciaria, que también activó plantas en modo bombeo, como Estany Gento en el Pirineo, que actuaron como baterías gigantes para dar soporte adicional durante las siguientes horas y días.

En definitiva, el apagón del 28 de abril no solo puso a prueba la resiliencia del sistema eléctrico español, sino que también reivindicó el valor estratégico de la generación hidráulica. En el contexto actual de electrificación y transición energética, se vuelve cada vez más evidente la necesidad de contar con tecnologías flexibles, capaces de modular su potencia, almacenar energía o actuar sobre la demanda.

Desde CARTIF, trabajamos activamente en esta línea a través de proyectos europeos como D-HYDROFLEX o iAMP-Hydro, que buscan renovar las centrales hidroeléctricas existentes mediante sistemas híbridos y control inteligente. El objetivo: dotar a estas instalaciones de mayor flexibilidad, eficiencia y capacidad de estabilización, contribuyendo así a la construcción de un sistema eléctrico más robusto, sostenible y preparado para el futuro.

- ¿Y cómo salimos del apagón? - 25 julio 2025